|

Perché

questo accadesse la scienza naturale avrebbe dovuto uscire dalla sua fase esclusivamente

descrittiva e diventare, appunto, biologia, cioè scienza esplicativa ma autonoma nell'oggetto,

nei principi e nei metodi da quella scienza che, con lo studio sperimentale e la

matematizzazione era andata sempre più imponendosi come "la" scienza fino ad appropriarsi,

restringendone il significato, del termine generale di fisica, etimologicamente "scienza della

natura". Ancora per tutto il Settecento, come ha notato Jacob, per caratterizzare le forze che

animano gli esseri organizzati si ricorreva al movimento che si produce continuamente nei

solidi e nei liquidi. L'inesistenza dell'idea stessa di vita è ben testimoniata dall'

Encyclopédie che, lapallissianamente, definisce la vita come "l'opposto della morte". Con

l'Ottocento, invece, comincia ad affermarsi il bisogno di individuare con precisione le

proprietà del vivente. Solo con l'affermarsi dell'evoluzionismo - non a caso "rivoluzione"

darwiniana - pur nella piena consapevolezza che il vivente sia anche esso soggetto alle leggi

universali della fisica, sembrerebbe cominciare a imporsi un nuovo modo di guardare al vivente

capace di affrancarsi dalla tradizionale disputa tra meccanicismo e vitalismo e dai relativi dogmatismi.

Né campo d'azione di forze inesplicabili, né terreno di selvaggia riduzione alle sue componenti

fisico-chimiche, il vivente emerge come mondo distinto e in una qualche misura contrapposto al

mondo delle cose inanimate e distinti e in una qualche misura contrapposti si configurano anche

gli ambiti disciplinari pertinenti. Da una parte la fisica, la scienza "esatta", con la

teorizzazione della regolarità, della ripetitività, dell'invarianza, con la matematizzazione

dei fenomeni, con le sue leggi universali e la simmetria tra spiegazione e previsione.

"Un fiocco di neve oggi è identico al primo fiocco di neve caduto"

(D'Arcy Thompson).

Dall'altra, la biologia protesa a spiegare un mondo molteplice e straordinariamente vario,

fatto "di entità separate e fortemente individualizzate, dotate di attività spontanea, nelle

forme più diverse, imprevedibili" (Ageno 1994). Da allora in poi- e ancor oggi - due descrizioni

si fronteggiano e, in una qualche misura, si oppongono: la legalità della fisica e la storicità

della biologia. Una "frattura logica" scrive Ageno, sembra separare le due scienze; una sorta

di "terra di nessuno" che disinvoltamente ci siamo abituati ad ignorare.

Ma

l'autonomia della biologia, il suo statuto di scientificità, la sua separatezza sono

effettivamente un dato acquisito e indiscusso? La specificità epistemologica della biologia è

davvero considerata oggi, da tutti i biologi, un tratto distintivo accertato e accettato e non

piuttosto il sintomo di una sua debolezza, della sua estraneità o comunque distanza dalle

scienze hard? L'emancipazione della biologia sembra, in realtà, un processo tutt'altro che

concluso e il cui lento avanzare incontra ostacoli che non provengono dall'esterno bensì dalla

biologia stessa e da quella "arrogante sicurezza del meccanicismo riduzionista" (Ageno 1986) che

ben si impersonifica, per esempio, nel biologo molecolare Francis Crick (1966) e nella sua

categorica certezza che "scopo ultimo" della moderna biologia sia proprio quello di spiegare

tutta la biologia con la fisica e la chimica. Non è affatto sguarnito il fronte di coloro

secondo i quali, per dirla con le parole del filosofo della scienza Alexander Rosemberg (1985),

considerare la teoria evoluzionistica come qualcosa di radicalmente diverso dalle teorie fisiche

sarebbe solo il sintomo di un "prematuro pessimismo" sui limiti della nostra capacità di

comprendere e spiegare i fenomeni evolutivi.

Niente

affatto infondata appare allora l'immagine, suggerita da Ageno, di una biologia

dalla personalità schizofrenica, una disciplina scissa al suo interno, come anche Ernst Mayr

ha teorizzato, tra una biologia funzionale e una biologia evoluzionistica, l'una manifestamente

affine e comunque confinante e protesa verso la fisica e la chimica, l'altra attratta dal

fluire del tempo nella dimensione dell'individualità, dell'unicità, della continuità

spazio-temporale, in una parola della storicità.

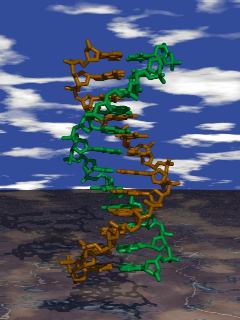

Sul

versante della prima, basti pensare al ruolo e alle acquisizioni, nel nostro secolo,

della genetica prima e della biologia molecolare successivamente. Data fatidica e emblematica

il 1901: la riscoperta delle leggi di Mendel. Da allora in poi gli incalzanti e grandiosi

progressi della genetica: la scoperta dei geni, la loro interpretazione come unità di

informazione, la decifrazione del DNA, l'evoluzione come variazione di frequenze geniche, il

calcolo dei tassi di mutazione e selezione nelle popolazioni, la vita come complesso

ingranaggio di circuiti di regolazione e di interazioni biochimiche sotto il controllo

del patrimonio ereditario. E poi, ancora, i seducendi progetti dell'oggi: il Programma Genoma

Umano, l'ingegneria genetica, la clonazione, le biotecnologie.

Scienza

"qualitativa", invece, la seconda, che privilegia l'unicità degli individui, la

causalità polimodale, la struttura gerarchica, l'emergenza imprevedibile del nuovo nel corso

del processo storico. La biologia evoluzionistica rivendica ancor oggi la sua autonomia dai

canoni imperanti costruiti sul modello delle scienze cosiddette esatte e si candida come

modello di una nuova scientificità capace, attraverso la narrazione storica, di offrire una

reale alternativa esplicativa al modello normativo imposto dalla fisica.

Essa

getta così un ponte verso le scienze sociali e le scienze umane da sempre terreno di

dibattito e di conflitto sulla conoscenza dell'individuale che, nelle scienze della vita trova

la sua sede elettiva per dilatare la tensione tra l'aspirazione a una conoscenza caratterizzata

dall'universalità, la ripetibilità, e la prevedibilità e l'esigenza opposta di privilegiare

la sostanziale diversità dei fenomeni vitali rispetto a quelli della materia inerte.

Il problema della conoscenza dell'individuale diviene così elemento primario di un più ampio

dibattito che, dall'interno della biologia e in nome della sua autonomia, conduce alla

richiesta di un ampliamento dei canoni stessi di scientificità investendo la ricerca di un

nuovo fondamento per l'unificazione della scienza e impegnando a ridiscutere la natura stessa

della spiegazione scientifica e delle teorie scientifiche, il significato delle leggi nella

scienza in generale e in particolare in biologia, il ruolo della previsione, il valore

esplicativo delle narrazioni storiche, in generale la tradizionale distinzione tra scienze

esatte e scienze storiche e umane. D'altra parte il dibattito sul rapporto tra descrizione,

spiegazione e narrazione è tutt'altro che inedito dal momento che la filosofia delle scienze

umane ha da sempre sofferto del tipo di crisi oggi presente nella riflessione epistemologica

sulle scienze naturali. Fin dagli anni '50 il dibattito sulla narrazione storica ha

rappresentato, infatti, una delle tematiche più stimolanti nell'ambito della filosofia

analitica della storia, e proprio in reazione ai tentativi dei filosofi della scienza di

portare la storia sotto l'ombrello filosofico delle scienze fisiche.

Restia,

almeno in parte, a sottomettersi al giogo del modello standard, la biologia non sembra

d'altra parte avere per ora fornito alternative realmente diverse da quelle dell'attribuzione

della imprevedibilità storica alla complessità dei fattori in gioco realizzando, su questo

terreno, una sorta di convergenza d'intenti e di prospettive con una fisica ormai anch'essa

inesorabilmente coinvolta con i problemi della complessità, dell'irreversibilità,

dell'imprevedibilità. E' proprio questa attenzione ai sistemi non lineari, ai fenomeni

dell'instabilità dinamica, ai problemi della sensibilità alle condizioni iniziali, della

sostanziale impevedibilità dello stato del sistema e, in sostanza della non coincidenza tra

determinismo e previsione, ad aver suggerito al fisico Marcello Cini (1986) la provocatoria

domanda "E' possibile una fisica darwiniana?". E' possibile che si stia verificando una sorta

di capovolgimento epistemologico in cui sarà la biologia a diventare modello di scientificità

nei confronti di una fisica a sua volta impegnata a ridiscutere dal suo interno i canoni

classici? (Cini 1994).

Si

è sostenuto che sia toccato alla biologia, attraverso Darwin e la teoria dell'evoluzione

disilludere, ancora una volta dopo la rivoluzione copernicana, l'uomo circa le sue pretese

antropocentriche. Inserendolo nell'economia della natura, essa ne ha fatto un suo oggetto di

studio e si è assunta l'onere di questa scelta forzando la tradizionale concezione di scienza

naturale fino a farla rifluire nella storia.

Bibliografia

Ageno M., Che cos'è la vita?, Leonardo, Roma, 1994.

|

"Biologia"

è neologismo introdotto all'inizio dell'Ottocento per designare un nuovo approccio

allo "studio della vita". Dietro la trasparenza etimologica, si manifesta però immediatamente

l'effettiva complessità di ciò che si cerca di definire.

La vita, o forse meglio i viventi, come con maggior circospezione preferiscono esprimersi i

biologi attuali, mal si sottopongono al giogo delle definizioni, delle categorizzazioni, degli

schematismi. Eppure, il biologico, il regno della diversità, solo da poco ha forzato le catene

delle tassonomie nei cui schemi essenzialistici era rimasto imbrigliato per secoli.

La storia naturale, così si chiamò lo studio del vivente prima di trasformarsi in biologia, fu

in realtà semplice elenco, lista, schema logico costruito e imposto sulla natura vivente a

partire dai criteri più estrinseci e, a volte, anche fantasiosi: uso farmacologico delle piante,

presenza degli animali negli stemmi araldici, ordinamento alfabetico, commestibilità, e altro

ancora. E allorquando i classificatori si impegnarono in uno sforzo di oggettivizzazione che

riflettesse non il consuetidinario e antropocentrico uso della natura da parte dell'uomo, ma

piuttosto il suo reale ordinamento, si trovarono schierati su fronti più o meno insanabilmente

contrapposti. Il vivente è restato a lungo opaco. Tanto più inesauribilmente ricco, vario,

differenziato sul piano del visibile, quanto più resistente ad assoggettarsi a criteri univoci

e espliciti di categorizzazione. Metodisti e Sistematici, essenzialisti e nominalisti, entrambi

rivendicando a sé naturalezza e non arbitrarietà degli edifici classificatori che andavano

costruendo, non riuscirono a gestire la diversità del vivente e, soprattutto, non provarono

neanche a spiegarla.

"Biologia"

è neologismo introdotto all'inizio dell'Ottocento per designare un nuovo approccio

allo "studio della vita". Dietro la trasparenza etimologica, si manifesta però immediatamente

l'effettiva complessità di ciò che si cerca di definire.

La vita, o forse meglio i viventi, come con maggior circospezione preferiscono esprimersi i

biologi attuali, mal si sottopongono al giogo delle definizioni, delle categorizzazioni, degli

schematismi. Eppure, il biologico, il regno della diversità, solo da poco ha forzato le catene

delle tassonomie nei cui schemi essenzialistici era rimasto imbrigliato per secoli.

La storia naturale, così si chiamò lo studio del vivente prima di trasformarsi in biologia, fu

in realtà semplice elenco, lista, schema logico costruito e imposto sulla natura vivente a

partire dai criteri più estrinseci e, a volte, anche fantasiosi: uso farmacologico delle piante,

presenza degli animali negli stemmi araldici, ordinamento alfabetico, commestibilità, e altro

ancora. E allorquando i classificatori si impegnarono in uno sforzo di oggettivizzazione che

riflettesse non il consuetidinario e antropocentrico uso della natura da parte dell'uomo, ma

piuttosto il suo reale ordinamento, si trovarono schierati su fronti più o meno insanabilmente

contrapposti. Il vivente è restato a lungo opaco. Tanto più inesauribilmente ricco, vario,

differenziato sul piano del visibile, quanto più resistente ad assoggettarsi a criteri univoci

e espliciti di categorizzazione. Metodisti e Sistematici, essenzialisti e nominalisti, entrambi

rivendicando a sé naturalezza e non arbitrarietà degli edifici classificatori che andavano

costruendo, non riuscirono a gestire la diversità del vivente e, soprattutto, non provarono

neanche a spiegarla.