di Riccardo Polini

|

|

Pellicole di diamante per l'applicazione antiusura

di Riccardo Polini

|

|

Il diamante possiede proprietà uniche. Ha un bassissimo coefficiente di attrito, conduce il calore meglio del rame, é un isolante elettrico che può diventare semiconduttore. Oltre ad essere la pietra dura più bella (conseguenza questa delle sue proprietà ottiche), il diamante é anche la pietra "più dura" ... e ciò garantisce il mantenimento nel tempo del suo valore. Infatti non si riga, o graffia, lasciando così assolutamente liscia ogni sfaccettatura del gioiello, con gioia della donna che lo indossa!

I tentativi per ottenere diamanti da composti del carbonio iniziarono dopo il 1797, quando il chimico inglese Smithson Tennant dimostrò che il diamante era costituito da soli atomi di carbonio, come la grafite. Dovette passare più di un secolo e mezzo perchè la sintesi del diamante fosse coronata da successo. Nel 1955, nei laboratori della General Electric Company, un gruppo di ricercatori riuscì a trasformare la grafite in diamante, impiegando pressioni e temperature elevatissime, come richiesto dal diagramma di stato del carbonio. Da quella stessa data alcuni scienziati iniziarono ad esplorare la possibilità di ottenere diamante per altre vie.

I sovietici Derjaguin e Spitsyn ipotizzarono la possibilità di accrescere un cristallo di diamante naturale immerso in un ambiente sovrassaturo di atomi di carbonio. Nel 1956, essi dimostrarono la fattibilità delle loro ipotesi, accrescendo un cristallo di diamante immerso in una atmosfera di tetraioduro di carbonio mantenuta a 1000 °ree;C. Nel 1958, William G. Eversole della Union Carbide Corporation ottenne risultati analoghi utilizzando, come sorgente di carbonio, il metano. I metodi sviluppati negli anni '50 avevano un difetto: oltre al diamante, si produceva grafite. Nei primi anni '70, J.C. Angus suggerì che la presenza di idrogeno atomico durante la pirolisi dei precursori organici avrebbe soppreso la coformazione della grafite (in cui il carbonio é ibridato sp2), a favore della crescita del diamante (carbonio di tipo sp3). Negli anni '80 divenne possibile in molti laboratori la sintesi di diamante purissimo a partire da metano, o da altri composti organici, in presenza di atomi di idrogeno.

L'8 marzo del 1990 nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche del nostro Ateneo venne ottenuta la prima pellicola italiana di diamante policristallino, cresciuta su un wafer di silicio utilizzando un reattore HFCVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition). In sostanza, una miscela di metano diluito in idrogeno viene pirolizzata su un filamento di metallo refrattario incandescente (T > 2000 °ree;C), consentendo così la crescita di diamante in presenza di idrogeno atomico. Da allora il contributo dato dal nostro Ateneo all'approfondimento dei processi di nucleazione e crescita di pellicole di diamante ottenute mediante CVD é testimoniato dai numerosi lavori scientifici pubblicati sulle più autorevoli riviste internazionali.

In un'ottica di apertura verso il mondo produttivo, che rimane il fruitore ultimo del laureato in Chimica dei Materiali formato nel nostro Ateneo, nel 1994 si iniziò una collaborazione con la Fabbrica Italiana Leghe Metalliche Sinterizzate (F.I.L.M.S.) S.p.A. di Anzola d'Ossola (Novara). Tale azienda é specializzata nella realizzazione di componenti in carburo di tungsteno sinterizzato, caratterizzati da elevata tenacità e resistenza all'usura. E' questo, sulla carta, il substrato ideale su cui depositare una pellicola di diamante. Il carburo di tungsteno é impiegato per produrre utensili con cui lavorare materiali particolari (leghe alluminio-silicio, materiali compositi, legno): un rivestimento superficiale di diamante consente di allungare la vita dell'utensile, di aumentare la velocità di taglio e di migliorare la finitura superficiale del pezzo sottoposto a lavorazione meccanica. I manufatti in carburo di tungsteno vengono però prodotti impiegando Cobalto come additivo di sinterizzazione.

Tale metallo induce, alle temperature cui si effettua la deposizione CVD del diamante (500-1000 °ree;C), la trasformazione diamante ® grafite, principalmente all'interfaccia pellicola/substrato. Si ha quindi la formazione di un sottile velo di carbonio grafitico, che agisce da lubrificante e che causa, con minima sollecitazione, lo spellicolamento della membrana di diamante. Risultato: scarsa adesione. Proprio per migliorare l'affidabilità dei manufatti in carburo rivestito con diamante e per comprendere quali fenomeni influenzano il raggiungimento di adeguati livelli di adesione, da tre anni la F.I.L.M.S. S.p.A. finanzia il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.

In questi anni, lo studio specifico della deposizione di diamante su carburo di tungsteno ha prodotto varie pubblicazioni scientifiche internazionali, a testimonianza del fatto che la collaborazione Università-Industria non necessariamente tarpa le ali all'Accademia. Inoltre, il lavoro svolto per conto dell'azienda piemontese ha recentemente portato ad un ulteriore risultato, culminato nel deposito di una domanda di brevetto (no. RM97 A000605 dell' 8 ottobre 1997) a nome F.I.L.M.S. S.p.A., avente titolo: " Procedimento per la produzione di un substrato di metallo duro rivestito con pellicola aderente di diamante", inventori: Riccardo Polini, Enrico Traversa e Giancarlo Marcheselli.

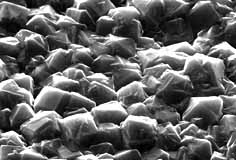

Nell'invenzione brevettata si descrive un metodo per consentire l'eliminazione del Co superficiale in situ, ovvero durante le prime fasi del processo di rivestimento con diamante. Ciò é reso possibile da una adeguata sequenza di temperature del substrato in carburo che si intende rivestire. Durante detto ciclo termico si ha la nucleazione a isole di cristalliti di diamante, accompagnata dalla rimozione del Cobalto dalla superficie, rimozione dovuta alla reazione con l'idrogeno atomico per formare idruri gassosi. Dopo la nucleazione del diamante e la rimozione del Co, le isole di diamante si accrescono fino a coalescenza, con formazione di una pellicola policristallina e aderente, del tipo illustrato in Figura 1:  Fig.1 - Film di diamante su carburo di tungsteno visto al microscopio elettronico a scansione

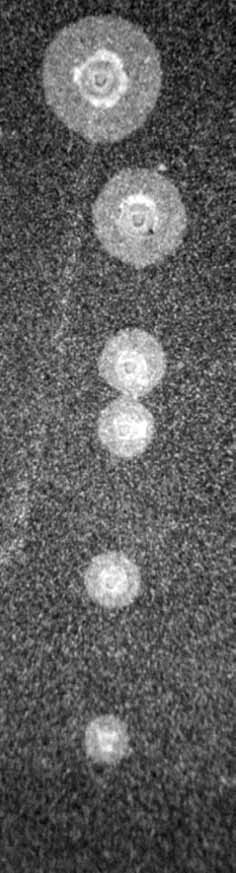

L'adesione viene valutata con prove di indentazione Rockwell, in cui si applica un carico crescente (20, 30, 40, 60, 100 e 150 kg) su una punta conica di diamante con geometria ben definita. Il carico "critico" (Pcr), ovvero il carico in corrispondenza del quale si osserva lo spellicolamento del film, rappresenta un parametro che indica la qualità dell'adesione. Maggiore Pcr, migliore é l'adesione.

La Figura 2 mostra, attraverso immagini ottenute con microscopio ottico, l'effetto del trattamento descritto nel brevetto sull'adesione del film di diamante, e valutata con la metodologia descritta. Come si vede, il rivestimento A non mostra spellicolamento per carichi fino a 60 kg, mentre il rivestimento B ha un'adesione del tutto insufficiente, avendosi già a 20 kg lo spellicolamento del film.

Fig.1 - Prove di indentazione su film di diamante; il campione A mostra una buona adesione

In conclusione, il nostro Ateneo, e in particolar modo il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, continua a dimostrare - tra le difficoltà in cui si trova l'intera ricerca scientifica italiana - la propria vivacità e capacità di innovazione tecnologica.

|